会社を継ぐのは「三女の私」? 父の死とめぐる運命【第一話】

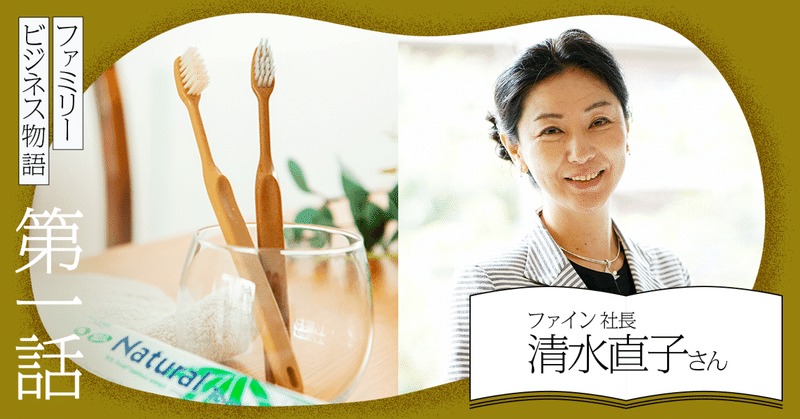

竹からできた生分解性樹脂の歯ブラシに、幼児やお年寄りでも使いやすいユニバーサルデザインのコップ。ユニークな商品を世に送り出す東京都品川区の「ファイン」の清水直子社長は、何年も「自分は経営者になれるのかな」と悩みました。思ってもみない事態の積み重ねで自分に巡ってきた後継者という仕事。清水さんは壁をどう乗り越え、自分だけの経営スタイルをつかんだのでしょう。その歩みを追いかけます。

「はい、ファインでございます」。小学校の頃から、自宅に引かれた会社の電話を取るのが日課だった。

父と母が切り盛りする会社が1階と2階で、自宅は3階と4階。3人姉妹の三女である直子さんも、会社にどんな商品があり、どんな取引先があるのか、自然に覚えていった。タイピングが好きだったから会社のワープロをいじったり、季節のセール品の出荷準備となれば社員と一緒に荷物を詰めたり。会社は「好きとか嫌い」という以前に、生活に溶け込んだ存在だった。

ファインは、戦後間もなく大叔父が創業したろうそくメーカーから、父益男さんが1973年に歯ブラシ部門を独立させて設立した。母和恵さんが、銀行に勤務した経験を生かして経理を取り仕切った。

直子さんが中学、高校時代を過ごした1980年代は、バブル景気のまっただ中。ファインの売り上げは伸び続けたが、いつも朗らかで近所に笑顔を振りまく益男さんが、食卓ではよく難しい顔をしていたのを覚えている。

歯ブラシは多くの場合、薄利多売で資材も大量に抱えないといけなかった。だから、いつも資金繰りが苦しく、銀行通いが必要だったのだ。

貿易会社に就職「海外に!」一転、泣く泣く親元に

父益男さんは、何かと機転の利く次女に「継ぐならお前が継げ」と言っていた。だから、三女の直子さんは「自分が会社を継ぐ」なんて思いもしなかった。

ジェームズ・ディーンの映画のセリフを聞き取れるようになりたくて、小学生の頃から英語に興味を持ち始め、短大では英語を専攻。その英語力を生かして東京・神田の貿易会社に就職し、貿易事務を担当した。

上司から「頑張れば海外出張に行かせてやるぞ」と発破をかけられ、それを目標に仕事に打ち込んだ。

ところが、ある日、母和恵さんから「ファインに来てくれないかな」と頼まれた。

それまでファインは、アニメキャラクター「スヌーピー」の柄の入った歯ブラシを下請けで製造していた。ライセンス契約を結んでいた会社が手を引くことになり、ファインが自社製品として製造を続けるなら、米国のキャラクター管理会社と契約を結び直したり、新製品を出す際のやり取りをしたりしないといけない。

英語ができる人材が必要だ。「それなら直子がいる」と思いついたのだ。

「ファインには行かないよ」。貿易会社の仕事も仲間も好きだったから拒否したが、数カ月間、母親から「まだ来られないの」「いつなら大丈夫なの」と毎日のように説得されて、とうとう根負けした。

1990年、泣く泣く親元で働くことになったが、ファインを継ぐかどうかは別問題だった。当時22歳。数年後にはまた別の会社で働く選択肢もあったし、「どこかの時点でお嫁に行っちゃうかも」という気持ちもあった。

きょうだいの中で「誰が継ぐ?」

きょうだいの中で、誰が家業を継ぐのか。家族の中の問題だから、実は微妙で難しい。本人が将来をどう考えるのか、どんな性格なのかにもよるし、親が継がせたいと思っても、何となく口に出せないうちに、本人が別の進路を選ぶこともある。

上のきょうだいが継ぐかと思ったら家を出てしまい、残された誰かが選択を迫られるケースもある。ましてや清水家は3姉妹。お婿さんに継いでもらう選択肢だってある。

父益男さんは、昔から「後継者にするなら次女」と言っていた。

かたや三女の自分は、生まれた時の父の第一声が「また女の子か」だったと聞いていたし、心の中で「家業の後継者としては何も期待されていない」と感じながら育ってきた。

ファインに呼ばれはしたものの、それより先に後継ぎとして入社していた長姉の夫である義兄が、会社を回していくのだとばかり思っていた。

ところが、そのシナリオは突然崩れる。義兄が「ファインも清水家も背負っていくというのは責任が重すぎる」と会社を辞めたのだ。

六本木や広尾などの一等地に店を持つフラワーショップの勤務先で長姉と知り合った義兄は、来店客との軽妙なやりとりが得意だったが、ファインの当時の取引先は高飛車な要求を突きつけてくる問屋も多く、中小メーカーは頭を下げたりしながら商品を採用してもらう弱い立場だった。それが耐えられなかったようだった。

「後継ぎが決まった」と喜んでいた父益男さんの落胆は大きかった。普段は涙を見せない人なのに、家族の前で「ファインの後継ぎの何が嫌なのか」と大泣きした。

周囲は「こればっかりは仕方がない」となぐさめたが、ショックのあまり、会社にしばらく来られなくなった。それに先だって番頭格だった古参社員も会社を去っており、会社を揺るがした。

その衝撃がまだ癒えないうちに、父益男さんは咽頭(いんとう)がんと診断される。1年2カ月の闘病の末、「余命は半年」と宣告されたのを機に会長に退き、社長はそれまで経理を担当していた和恵さんに引き継いだ。直子さんには「これから言うことは全部、遺言だと思って聞け」と言い渡した。

「自分が好きな仕事を」父がのこした言葉

それから3カ月後、父はホスピスへの入居を拒み、5年前に建てたばかりの千葉の自宅で最期を迎えることを希望した。母和恵さんは自宅で看病する日が増えた。

会社から両親が待つ千葉の自宅まで片道65キロ。帰り道に一人で走らせる車の中、そして家に入る直前まで、声を上げて泣いた。容赦なくやってくる別れ。そして将来への不安。「これからどうなっちゃうんだろう。母と2人で乗り越えていけるだろうか」

父から聞くべきことはたくさんあったはずだったが、そこはもどかしい父と娘の関係。面と向かうと気詰まりになって、何も話せなくなった。「将来はお前が継げ」とはっきり言われたわけでもなく、どこかに半身な気持ちも残っていた。

今思えば、それ以上に、当時は何を聞いておくべきなのか、よく分からなかった。ファインに入って4年ほど。会社全体を理解できてはいなかったし、父親が亡くなった後、会社に何が起こるか、どんな困難があり得るのか想像もできなかったからだ。

とにかく父の記憶を全てハードディスクに入れておきたいと思い詰めたが、そんなことができるはずもなかった。

1995年3月、益男さんが亡くなった。55歳だった。葬儀の後、3人の姉妹にはそれぞれ遺書が手渡された。

直子さんに宛てた遺書には「可愛いだけの直子が、会社の後継者になるとは思っていなかった」「直子の時代には歯ブラシにこだわらず、自分の好きな仕事をしたら良い」と書かれていた。

後継者は自分――。父は自分のことをちゃんと見てくれていたんだ。そのことにうれしさを感じたが、「意外」に思う気持ちが先に立ち、当時は自分事とは思えなかった。

まずは女所帯になったファインを、母和恵さんと一緒に守っていかないといけない。自分が継ぐかどうかは、まだまだ先の話だった。

(初出:毎日新聞「経済プレミア」 2021年7月27日)

「わたしのファミリービジネス物語」では、地元に根ざして、自らの力を磨くファミリービジネスの経営者や後継者、起業家の方々を紹介していきます。波瀾(はらん)万丈の物語には、困難を乗り越える多くのヒントが詰まっています。

▼ Refalover(リファラバ)とは?

▼ リファラバ編集部へのお問い合わせはこちらより

![Refalover[リファラバ]〜毎日新聞グループのファミリービジネス・メディア](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/poc-image/production/35656db9e18c0c89862f27156e5ad3bb2dad04c7c7b949af958b16628e8b.png)

![Refalover[リファラバ]〜毎日新聞グループのファミリービジネス・メディア](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/82701296/profile_f2ae6a845e667d563820cefb6adeff6b.png?width=60)